Несущая способность грунта — это способность основания воспринимать нагрузку от сооружения (фундамента, сваи, опоры моста, эстакады, ЛЭП) без недопустимых деформаций, потери устойчивости и разрушения структуры грунта.

Проще: это ответ на главный вопрос заказчика и проектировщика — «Можем ли мы поставить здесь опору и быть уверенными, что она не просядет, не накренится и не поведёт весь пролёт?».

Определение несущей способности грунта — базовая часть инженерно-геологических изысканий и подготовки фундамента. Без этого невозможно корректно назначить:

Если несущая способность грунта оценена формально, «по типовой таблице», а не измерена на конкретной площадке, проект уходит либо в завышение (слишком длинные и слишком многочисленные сваи, утяжелённые ростверки, перерасход), либо в занижение (неравномерные осадки, крен опоры, дополнительные нагрузки в пролётах). И в обоих случаях итог — деньги и сроки.

Именно поэтому в реальной практике несущая способность грунта не «угадывается», а подтверждается обследованием, испытанием и расчётом.

Когда мы говорим «грунт держит», это не одно число. Рассматривается сочетание трёх вещей:

Первая вещь — предельная нагрузка, после которой начинается сдвиг и разрушение структуры грунта в основании. Если эту границу превысить, опора теряет устойчивость.

Вторая вещь — деформируемость. Даже если разрушения нет, слишком большие осадки или перекосы могут быть недопустимы для сооружения. Это особенно критично для мостов, эстакад и технологических эстакад, где важна геометрия пролёта.

Третья вещь — условия работы во времени. Грунт под нагрузкой ведёт себя не мгновенно. Отдельные слои дают длительную ползучую осадку, переуплотняются, выдавливаются в стороны, обводняются. Поэтому определение несущей способности — это не только статический срез «сейчас», но и прогноз поведения в эксплуатации.

Отсюда прямой вывод: несущая способность грунта оценивается не отвлечённо, а применительно к конкретной конструкции. Несущая способность под одинокую сваю мачты ЛЭП и под куст свай опоры путепровода с ростверком — это разные задачи, и они считаются по-разному.

Определение несущей способности грунта начинается в поле. На площадке выполняют инженерно-геологические изыскания: бурение скважин, зондирование, отбор проб. Это даёт представление о послойном строении основания, о грунтах, уровнях воды, слабых просадочных зонах, насыпных включениях, торфяниках, плывунах.

Далее применяются полевые испытания. Сюда относятся статические и динамические методы зондирования, испытания штампом, а при свайных фундаментах — испытания эталонной сваей под нагрузкой. Каждый метод решает свою задачу.

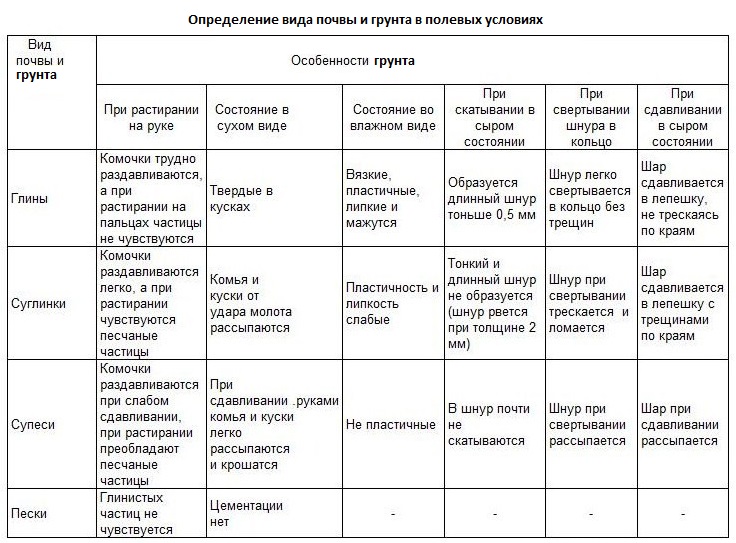

После полевых испытаний образцы грунта отправляются в лабораторию. Там определяют физико-механические характеристики слоёв: влажность, плотность, прочность, модуль деформации и другие параметры. Это важный этап, потому что одно и то же визуально «песчаное» основание может в реальности иметь совершенно разную способность держать нагрузку в зависимости от плотности, зернового состава и степени водонасыщения.

Результаты полевых и лабораторных испытаний не живут отдельно. Они сводятся в инженерно-геологический отчет: описывается послойная структура основания, свойства каждого слоя и поведение этого основания под нагрузкой. На базе этого отчёта проектировщик рассчитывает несущую способность грунта для конкретного решения.

Для свайного фундамента ключевое — это две составляющие:

Если грунт даёт надёжное концевое сопротивление на определённой глубине, сваю можно заводить именно туда и не уходить глубже. Если основной вклад несёт боковое трение, рассчитывают достаточную длину ствола, шаг свай и работу свай в кусте.

Таким образом, расчётная несущая способность грунта напрямую переводится в реальную длину и количество свай. Это влияет на смету и на технологию монтажа: где-то можно работать стандартным забивным железобетонным элементом, а где-то потребуется буронабивная свая с обсадкой и защитой стенок ствола. Без исходных данных по несущей способности грунта такая оптимизация невозможна — подрядчик закладывает максимальные длины и «страховочный» перерасход.

Для свайного поля важна не отдельная свая, а система «свайный куст + ростверк». Ростверк объединяет несколько свай, перераспределяет нагрузку и работает как жёсткая плита, которая связывает опору с грунтом через группу свай.

Поэтому при определении несущей способности грунта смотрят не только на вертикальную несущую способность одной сваи. Проверяют:

Если несущая способность грунта недостаточна в верхних слоях, ростверк чаще поднимают (делают высокий ростверк), а сваи уводят глубже в более плотные горизонты. Если наоборот верхняя толща уже достаточно уплотнена и способна работать, можно использовать более короткие элементы с меньшим заглублением, но с учётом бокового трения. Без корректной оценки несущей способности грунта это не решается.

В реальных условиях основание редко бывает однородным. Есть несколько типичных случаев, где определение несущей способности грунта особенно критично.

Акватория и участки с повышенной влажностью. Под опорами мостов и эстакад у воды учитывают не только прочность грунта, но и его размываемость, вымывание материала вокруг фундамента, возможные потери бокового трения при длительном обводнении. Здесь несущая способность рассматривается вместе с риском подмыва.

Насыпные и нарушенные грунты. На техногенных насыпях или в старых траншеях верхний слой может не являться несущим слоем вообще. В таких случаях несущая способность верхних горизонтов формально низкая, и сваи должны проходить эту зону и опираться глубже. Нельзя считать насыпь «естественным» слоем.

Морозное пучение. В районах с промерзающими грунтами оценивают не только вертикальную несущую способность в статике, но и силы пучения и выталкивающие воздействия. Это важно для фундаментов опор ЛЭП, эстакад на открытых площадках и небольших сооружений: даже если грунт держит на сжатие, он может работать как домкрат в период промерзания. То есть несущая способность грунта в таких условиях рассматривается не только «наприжим», но и «на выдёргивание».

|

Параметр, который оценивается при определении несущей способности грунта |

Почему это важно для фундамента и свайного поля |

|

Плотность и структура грунта по глубине |

Позволяет понять, где можно опереться пятой сваи |

|

Влажность и уровень грунтовых вод |

Влияет на работу грунта во времени и на коррозионные условия |

|

Наличие слабых, техногенных, просадочных и органических прослоек |

Показывает, какие слои нельзя считать несущими |

|

Склонность к размыву или вымыванию |

Критично для опор в русле и в зоне паводков |

|

Деформируемость (осадка под нагрузкой) |

Определяет, насколько фундамент «сядет» и будет ли крен |

|

Горизонтальные воздействия |

Важно для опор эстакад, мостов, ЛЭП |

|

Морозное пучение и выталкивание |

Важно для опор на открытых площадках и в холодных регионах |

Эта информация фиксируется в инженерно-геологическом отчёте и ложится в основу проекта фундамента, а затем в основу производственной документации (ППР), журнала забивки свай и протоколов испытаний свай.

Определение несущей способности грунта связано с испытаниями свай под нагрузкой. Как это работает на практике.

Сначала по результатам изысканий назначается расчётная длина, тип и схема свай. После погружения или устройства эталонная свая испытывается нагрузкой: фиксируется осадка, жёсткость и достижимая несущая способность. Если испытание показывает, что фактическая несущая способность выше ожидаемой, есть возможность оптимизировать: сократить длину свай, уменьшить их количество в группах, откорректировать шаг. Если испытание показывает, что несущая способность ниже, корректировки принимаются до массового устройства ростверков, то есть до того, как опора будет считаться «завершённой».

Такой порядок (геология → расчёт несущей способности грунта → свайное поле → испытание свай → корректировка) экономит бюджет и уменьшает технические риски. Он важен не только для крупных мостов, но и для частных фундаментов на слабых грунтах: дом на сваях не должен давать неравномерную осадку, особенно по углам.

Для заказчика результаты определения несущей способности грунта — это инструмент управления строительством. На основе этих данных можно заранее ответить:

По сути, несущая способность грунта — это исходные условия договора между заказчиком и подрядчиком свайных работ. Когда она подтверждена инженерно-геологическими изысканиями, лабораторией и полевыми испытаниями, разговор идёт в технических терминах, а не на уровне «должно держать».

Определение несущей способности грунта — ключевая часть подготовки свайного фундамента, ростверка, опоры моста или эстакады. Это не просто цифра в таблице. Это совокупность полевых изысканий, лабораторных испытаний, анализа послойной структуры грунта, прогноза осадок и поведения основания во времени.

На основании этих данных подбирают тип свай, их длину, шаг, схему кустов, глубину заложения ростверка и режим испытания свай нагрузкой. В дальнейшем эти решения попадают в ППР, в журналы забивки свай и в исполнительную документацию.

С практической точки зрения для заказчика это означает простую вещь: надёжный фундамент и стабильная опора начинаются не с забивки первой сваи, а с понятного и подтверждённого ответа на вопрос «что держит наш объект и как именно оно держит». Именно это и есть определение несущей способности грунта.

Несущая способность грунта — это способность основания воспринимать нагрузку от фундамента/сваи/опоры без недопустимых деформаций, потери устойчивости и разрушения структуры. На практике это не «одна цифра», а сочетание предельной нагрузки, деформируемости (осадки/перекосы) и поведения во времени. Надёжная оценка начинается с инженерно-геологических изысканий и полевых испытаний (зондирование, штамп, испытания сваи нагрузкой), затем подтверждается лабораторией и расчётом под конкретную конструкцию и схему свайного поля с ростверком.